Des destins animés

Ecoute les étoiles

Je vous souhaite un joyeux noël au cœur de votre famille ou de votre clan (hexagramme 37).

Passez de merveilleux moments de partage, de chaleur humaine.

Je suis absent jusqu’au 01 Janvier 2012 Inclus, vous pouvez toutefois me laisser vos messages par email ou sur mon portable: 06.59.45.03.09.

……………………………………………………………………………..

Dans son manteau rouge et blanc

Sur un traîneau porté par le vent

Il descendra par la cheminée

Petit garçon, il est l’heure d’aller se coucher

Tes yeux se voilent

Ecoute les étoiles

Tout est calme, reposé

Entends-tu les clochettes tintinnabuler ?

Et demain matin petit garçon

Tu trouveras dans tes chaussons

Tous les jouets dont tu as rêvé

Petit garçon il est l’heure d’aller se coucher

Tes yeux se voilent

Ecoute les étoiles

Tout est calme, reposé

Entends-tu les clochettes tintinnabuler ?

Et demain matin petit garçon

Tu trouveras dans tes chaussons

Tous les jouets dont tu as rêvé

Petit garçon il est l’heure d’aller se coucher… ….

Paroles : Henri DES.

Adaptation Graeme Allright

Musique : Roger Miller

…………………… ………………………..

Fraternellement: Claude Sarfati

Regarde les hommes tomber

La descente aux enfers de Zapatero

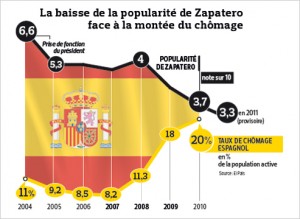

Il incarnait un renouveau politique. Aujourd’hui, il est le chef du gouvernement le plus impopulaire de la démocratie espagnole.

La comparaison des deux clichés est saisissante. Quelques années seulement les séparent, mais un monde les oppose. Première photographie: le 14 mars 2004, la jeunesse de gauche se presse calle Ferraz, la rue madrilène où est établi le siège du Parti socialiste (PSOE). Le soir de sa victoire électorale, elle crie à José Luis Rodriguez Zapatero: «¡No nos falles!» («Ne nous laisse pas tomber!»). Seconde image: au printemps 2011, une population du même âge se masse Puerta del Sol, dans le centre de la capitale. Ils ressemblent à s’y méprendre à leurs compañeros rassemblés sept ans auparavant sous le balcon du PSOE. Mais leurs mots d’ordre n’ont plus rien à voir ! «¡No nos representan!» («Ils ne nous représentent pas»), lancent ces «indignés» à l’adresse des hommes politiques. Le chef de l’exécutif, Zapatero, est, bien sûr, le premier concerné.

Le contraste est aveuglant et la chute, vertigineuse. Lors de son arrivée aux affaires en 2004, Zapatero incarnait un renouveau politique en Espagne. Une référence idéologique pour la gauche européenne. Aujourd’hui, le même homme se prépare à abandonner le pouvoir honoré d’un titre peu flatteur: celui du président de gouvernement le plus impopulaire de la démocratie espagnole. Ni le conservateur José Maria Aznar (Parti populaire, PP), pourtant voué aux gémonies en pleine guerre d’Irak, ni le socialiste Felipe Gonzalez, empêtré dans des affaires de corruption, n’avaient connu un tel naufrage.

Un parfait inconnu

Rien, pourtant, ne prédestinait Zapatero à une telle sortie. Jusque-là, son parcours, au contraire, avait été placé sous une bonne étoile. «En 2000, Zapatero était un parfait inconnu», rappelle l’un de ses biographes, José Garcia Abad. Un député discret de la province de Leon, responsable de la fédération départementale du PSOE. Entouré de quelques autres quadragénaires, Zapatero fonde le courant Nueva Vía (Nouvelle Voie), inspiré de la Troisième Voie lancée par Tony Blair et du Nouveau Centre théorisé par Gerhard Schröder. Alors qu’Aznar vient de valider un deuxième mandat, les socialistes ont soif de changement. C’est par une série de pactes que Zapatero, volontiers qualifié de falot sans envergure, prend la tête du parti face à un adversaire expérimenté, José Bono. L’Espagne le découvre…

Au terme de quatre années d’opposition, son arrivée au pouvoir en 2004 étonne davantage encore. Les sondages donnaient tous le PP vainqueur. Mariano Rajoy, le candidat conservateur désigné par Aznar, devait être élu dans un fauteuil. Mais les attentats islamistes du 11 mars, trois jours avant les élections, la mauvaise gestion de ce drame par la droite en place -qui s’obstinait à désigner ETA comme l’unique auteur possible- et la mobilisation in extremis des électeurs de gauche en décidèrent autrement.

Zapatero applique alors consciencieusement son programme, organisé autour des «nouveaux droits sociaux». Un concept inspiré du philosophe irlandais Philip Petit et centré sur les questions de société: mariage homosexuel, loi intégrale contre la violence conjugale, libéralisation du divorce et de l’avortement, réhabilitation des victimes de la guerre civile et de celles de la dictature franquiste… «Il a toujours été au clair avec ses valeurs progressistes», estime l’un de ses amis, Oscar Campillo, aujourd’hui directeur du quotidien sportif Marca et ami de longue date de Zapatero, qu’il connut lorsqu’il travaillait à La Crónica de León.

Le caractère clivant de ces réformes indigne alors les milieux conservateurs, mais séduit par leur audace l’électorat socialiste. Face aux concessions faites aux nationalistes régionaux, la droite agite aussi le spectre du démembrement de l’Espagne. Lui ne reconnaît qu’une ombre au tableau de ces premières années: l’échec en 2006 des négociations de paix avec l’organisation terroriste ETA.

Mesures d’austérité

Alors que la crise commence à s’installer, le chef de l’exécutif bat à nouveau la droite aux élections de 2008. Le chômage augmente rapidement et dépasse les 20%. Aux yeux de ses inconditionnels, cependant, le leader socialiste restait encore la moins mauvaise des options politiques. Jusqu’au 12 mai 2010. «Ce jour-là, j’ai coupé le cordon ombilical avec l’électorat progressiste», a confié Zapatero à quelques proches.

De fait, en annonçant une batterie de mesures d’austérité draconiennes, le président du gouvernement s’éloigne du cœur de ses soutiens: les fonctionnaires, dont les salaires ont été diminués, les retraités modestes, dont la pension a été gelée, et l’ensemble des classes moyennes, qui souffrent le plus de la hausse de la TVA. «Je prendrai des décisions difficiles, coûte que coûte, et quel qu’en soit le coût personnel», lance-t-il alors, prophétique.

«Il a orchestré sa propre immolation», décrypte Campillo. Suivront encore d’autres réformes impopulaires: augmentation de l’âge du départ à la retraite, flexibilisation du marché du travail, suppression de plusieurs prestations sociales… Le peuple de gauche ne reconnaît plus son leader et crie à la trahison. Des cadres de son parti, même, réclament un changement de tête, ou, tout au moins, un coup de gouvernail. Ses proches, pourtant, continuent de croire en la bonne foi de Zapatero. «Il a voulu éviter à tout prix que l’Espagne ne sorte de l’euro et la crise l’a rendu pragmatique», explique l’un de ses interlocuteurs habituels.

À partir du printemps 2011, Zapatero accélère sa sortie. Il annonce d’abord qu’il ne briguera pas un troisième mandat. Après la débâcle aux municipales du 22 mai, les cadres du parti font pression pour éviter une primaire. Le numéro deux du gouvernement, Alfredo Pérez Rubalcaba, est investi candidat. Zapatero, enfin, fixe les élections au 20 novembre 2011, quelques mois avant la fin naturelle de la législature.

Son opposant depuis sept ans, le leader du PP, Mariano Rajoy, parle désormais d’ «un gouvernement en fonction». Zapatero, en tout cas, n’a plus rien à perdre. À tort ou a raison, il semble convaincu de s’être sacrifié pour le bien de son pays. Ses supporteurs veulent croire que l’histoire l’absoudra. Ses opposants voient dans son sentiment messianique la démonstration de son irrationalité. Lui a confié à ses proches qu’il se sent libéré. Grandeur et décadence.

Source: Le figaro.fr

L’Espagne (bien que profondément catholique) à su dépasser quarante ans de dictature Franquiste et devenir rapidement une démocratie exemplaire sur le plan social.

Carlos Saura, réalisateur espagnol, à raconté dans un film, la période sombre du franquisme au travers du regard d’une petite fille ( Ana Torrent) dans un film dont tout le monde connait la musique (Porque te vas): Cria cuevos.

Il cavaliere perd ses notes

Trop tardifs, trop rares, les mots de « responsabilité » et de « conscience » employés mardi 8 novembre, après que Silvio Berlusconi eut remis sa démission au président de la République, Giorgio Napolitano, ne suffiront pas à lui décerner un brevet d’homme d’Etat. Après presque dix ans de règne au cours des dix-sept dernières années, il laisse l’Italie, peu ou prou, dans l’état où il l’a trouvée lorsqu’il est arrivé pour la première fois au pouvoir en 1994. Pour ce qui concerne sa fortune personnelle et ses procès, en revanche, tout va mieux.

Le bilan du président du conseil sortant est mince. Il n’a pas réussi à conduire la « révolution libérale » qu’il avait promise. Les impôts, qu’il voulait réduire, ont augmenté pour ceux qui les payent. La fracture entre le Nord, riche et dynamique, et le Sud, pauvre et assisté, s’est agrandie. La justice, lente et encombrée, l’est toujours. L’Etat, inefficace, reste fractionné en régions, provinces et communes, aux compétences inextricables. L’exécutif, sous pression permanente du Parlement, est toujours aussi faible. La télévision publique est toujours cadenassée par les partis qui y ont leur rond de serviette. La croissance continue de stagner.

« Je suis fatigué de ne pas pouvoir dicter la ligne, de ne pas réussir à faire les réformes que je voudrais, a expliqué M. Berlusconi au directeur de La Stampa, Mario Calabresi, dans des confidences publiées le 9 novembre par le quotidien turinois. J’ai plus de pouvoir désormais comme simple citoyen que comme président du conseil. » D’une certaine façon, il a raison : l’Italie se distingue par la présence d’un réseau de pouvoirs (syndicats, ordres professionnels, partis, Eglise) dont le premier souci est que rien ne change.

Mais il a tout à fait tort également. Jamais un président du conseil n’a bénéficié d’autant de popularité, de moyens, financiers et médiatiques, d’une telle influence sur son camp pour réformer le pays. En prenant le pouvoir sur les ruines de la Première République laminée par les affaires ou sur le discrédit durable de la gauche, il avait devant lui un boulevard.

Cette impuissance a une explication : le conflit d’intérêts. Silvio, l’homme d’affaires, a considérablement réduit les marges de manœuvre de Berlusconi, président du conseil, à supposer que son désir de réformer ait été sincère. Comment changer le fonctionnement de l’audiovisuel public quand on possède soi-même trois chaînes de télévision, une maison d’édition et 40 journaux ? Comment réformer la justice quand on a subi vingt-sept procès, dont trois sont en cours ? Comment réformer les ordres quand on fait élire ses avocats à la Chambre des députés ? Comment faire rentrer les impôts quand on est soi-même fraudeur ? Comment affirmer l’autorité de l’Etat quand son principal allié, la Ligue du Nord, défend l’autonomie du nord du pays ? Comment représenter le génie de l’Italie quand on est adepte du « bunga-bunga » ?

Dans ces conditions, le grand dessein d’une Italie nouvelle a vite trouvé ses limites. M. Berlusconi n’a pas paru le regretter. A la place, il s’est contenté de petites réformes aux conséquences très avantageuses pour lui. Deux ou trois exemples : la loi Gasparri, qui lui permet sans problème de continuer de jouir d’une position dominante dans les médias ; le raccourcissement des délais de prescription pour les délits le concernant ou la dépénalisation du faux bilan. Sa sortie de scène prématurée met fin – provisoirement ? – à ses tentatives de ramener la durée des procédures à six ans et de punir d’amendes, voire de prison, les journalistes divulguant des pièces de l’instruction (procès-verbaux et écoutes téléphoniques).

Même sa réputation d' »homme d’action » capable de tous les miracles ne résiste pas à l’analyse. En 2008, il promet de mettre fin au scandale des ordures qui jonchent les rues de Naples. Elles sont revenues. En 2009, après le tremblement de terre de L’Aquila, il promet de reconstruire la ville. Les habitants dormiront longtemps encore dans des HLM antisismiques en bordure de la ville avant de regagner leurs maisons.

Malgré cet échec patent, M. Berlusconi est toutefois parvenu à apporter un peu de stabilité politique à l’Italie qui, avant son arrivée au pouvoir, changeait de gouvernement tous les six mois. Il reste également un précurseur en ayant construit en 1994, grâce aux cadres de son agence de publicité, un parti (Forza Italia) qui l’emportait quelques mois plus tard. Il a innové en mettant sous le regard des Italiens sa vie personnelle (sa réussite et sa famille) et son corps (souriant ou martyrisé par le geste d’un fou qui lui lance une statuette au visage en décembre 2010). D’autres lui emboîteront le pas.

Reste enfin l’empreinte culturelle. Elle sera sans doute longue à s’effacer. Dix-sept ans de berlusconisme ont profondément modifié la mentalité des Italiens ou amplifié leurs défauts, c’est selon. Son départ permettra peut-être de démêler les responsabilités des uns et des autres dans cette relation. Un jour peut-être saura-t-on si M. Berlusconi a fait les Italiens à son image, ou le contraire.

Philippe Ridet

Source: Le monde.fr

Si tous les masques sont emportés par le tourbillon de cette crise mondiale dans laquelle la finance vote pour ses canditats sous forme de codes à trois lettres: AAA

quel est donc l’avenir des représentants politiques?

la chute semble inexorable!

Vivaldi, un prêtre musicien…

Des notes aussi…

Amitiès: Claude Sarfati

Lettre ouverte aux peuples par Míkis Theodorákis

Lettre ouverte aux peuples d’Europe par le compositeur Míkis Theodorákis

« Notre combat n’est pas seulement celui de la Grèce, il aspire à une Europe libre, indépendante et démocratique. Ne croyez pas vos gouvernements lorsqu’ils prétendent que votre argent sert à aider la Grèce. (…) Leurs programmes de « sauvetage de la Grèce » aident seulement les banques étrangères, celles précisément qui, par l’intermédiaire des politiciens et des gouvernements à leur solde, ont imposé le modèle politique qui a mené à la crise actuelle.Il n’y pas d’autre solution que de remplacer l’actuel modèle économique européen, conçu pour générer des dettes, et revenir à une politique de stimulation de la demande et du développement, à un protectionnisme doté d’un contrôle drastique de la Finance.Si les Etats ne s’imposent pas sur les marchés, ces derniers les engloutiront, en même temps que la démocratie et tous les acquis de la civilisation européenne. La démocratie est née à Athènes quand Solon a annulé les dettes des pauvres envers les riches. Il ne faut pas autoriser aujourd’hui les banques à détruire la démocratie européenne, à extorquer les sommes gigantesques qu’elles ont elle-même générées sous forme de dettes.Nous ne vous demandons pas de soutenir notre combat par solidarité, ni parce que notre territoire fut le berceau de Platon et Aristote, Périclès et Protagoras, des concepts de démocratie, de liberté et d’Europe. (…)Nous vous demandons de le faire dans votre propre intérêt. Si vous autorisez aujourd’hui le sacrifice des sociétés grecque, irlandaise, portugaise et espagnole sur l’autel de la dette et des banques, ce sera bientôt votre tour.Vous ne prospérerez pas au milieu des ruines des sociétés européennes.Nous avons tardé de notre côté, mais nous nous sommes réveillés. Bâtissons ensemble une Europe nouvelle ; une Europe démocratique, prospère, pacifique, digne de son histoire, de ses luttes et de son esprit.

Résistez au totalitarisme des marchés qui menace de démanteler l’Europe en la transformant en Tiers-monde, qui monte les peuples européens les uns contre les autres, qui détruit notre continent en suscitant le retour du fascisme. »

Míkis Theodorákis, qui fut ne l’oublions pas le porte-parole mondialement reconnu contre la Dictature des colonels grecs de 1967 à 1974.